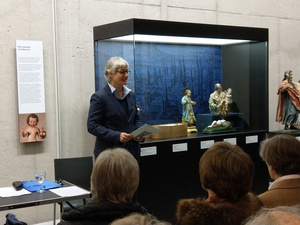

Würzburg (POW) Der Blick auf das Jesuskind ist kein religiöser Kitsch. Das hat Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, am Freitagabend, 12. Januar, betont. Im Rahmen der Sonderausstellung „Zur Krippe her kommet! Krippen aus fränkischen Klöstern“ sprach sie bei einem Vortrag im Würzburger Museum am Dom vor mehr als 40 Zuhörern. „Vom göttlichen Kind inspiriert betritt ein getaufter Mensch als Kind Gottes die Bühne der Welt, indem er sich den Menschen und den Zumutungen des Menschseins aussetzt. Ein Kind Gottes hält sich offen und ist bereit für Überraschungen, die sich in ihm und durch es ereignen – situativ, im Fragment und doch zeichenhaft auf eine größere Wirklichkeit hin. Theologisch nennt man das: Reich Gottes.“

Schon Antonia Werr, die Gründerin und erste Vorsteherin der „Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu“, wie die Oberzeller Franziskanerinnen mit offiziellem Namen heißen, habe die äußerliche, figürliche Vergegenwärtigung der Kindheit Jesu genutzt, um das dahinter stehende Glaubensgeheimnis zu veranschaulichen. „Durch die meditative Betrachtung der Figuren sollten die Spiritualität angeregt und eine innere Haltung bewirkt werden, die sich dann wieder auf das praktische Handeln auswirkten.“ Der Fokus habe dabei keinesfalls auf einem äußeren Gegenstand gelegen. Vielmehr hätten die äußeren Praktiken des Ankleidens, Schmückens, Wiegens und Weiterreichens des Jesuskinds den tiefer liegenden Sinn gehabt, die Gläubigen selbst in Gotteskinder zu verwandeln. „Im Betrachten des schönen, engelsgleichen Antlitzes des neugeborenen Christuskinds sollten die ihrer Schuld und Armseligkeit bewussten Menschenkinder ihrer Würde ins Auge sehen, angeleitet werden, sich beständig zu bekehren und ihrem Leben eine neue Ausrichtung zu geben, die von der Liebe zu Gott und den Nächsten geprägt war – und sich gleichzeitig hineingenommen wissen in die unbedingte Liebe Gottes“, sagte Ganz.

Jesus sei für die Ordensgründerin Werr der „Gottmensch“ gewesen, der auf die „finstere Erde“ herabkam, der ein armes Kind wurde und ein mühsames und anstrengendes Leben wählte und sich am Kreuz tödlich verwunden ließ. Wesentliches Merkmal der von Werr angeregten Kindheit-Jesu-Verehrung sei das Motiv der Migration gewesen. Gottes Sohn habe ganz bewusst bei der Menschwerdung auf seine göttliche Macht verzichtet und den „erniedrigenden und mühevollen Weg“ gewählt. Nicht zuletzt habe die Heilige Familie bei der Flucht nach Ägypten Entwurzelung, Fremdheit und Ausgesetzt-Sein erlebt. Wie Ganz betonte, sei es die permanente Vergegenwärtigung „der Inkarnation und des Kindes Jesu wie der Heiligen Familie und aller biblischen Figuren und Heiligen, die ihm in seiner Vulnerabilität in seinen ersten Lebensjahren hilfreich zur Seite gestanden“ gewesen, die Werr halfen, in ihrer Zeit Frauen beizustehen, die ähnlich bedürftig, verfolgt und ausgestoßen waren.

„Die Krippe ist der theologische Ort der Geburt Christi und der Wiedergeburt der ausgegrenzten Frauen“, betonte Ganz weiter. Deswegen wurde in der Kapelle der Gemeinschaft am 25. jedes Monats die Krippe aufgestellt beziehungsweise das Jesuskind auf den Altar gelegt. „In ihrer Schlichtheit und Bodenständigkeit ist die Krippe – trotz ihres Standorts im zugigen Stall oder im Freien – Symbol und Urbild für einen guten, sicheren Ort, der Geborgenheit und Zugehörigkeit vermittelt.“ Laut der Ordensgründerin Werr binde Gott an der Krippe das Herz des Menschen an sich und schenke ihm Anmut und Schönheit, „die allem Zugriff von außen entzogen sind“.

Im Blick auf klösterliche Gemeinschaften betonte die Generaloberin, die Zukunftsfähigkeit entscheide sich auch daran, ob es diesen gelinge, ihren kirchlichen Auftrag in der Welt von heute zu aktualisieren. „Gerade in der Spätmoderne, in der der Fortschrittsglaube an seine Grenzen gerät und weder technische Perfektion menschliche Unvollkommenheit aufhalten noch menschliche Leistungsoptimierung technisches Versagen verhindern können, bleibt es eine Herausforderung, diesen Mensch gewordenen Gott an Orten zu entdecken und ihm zu dienen, wo es zunächst einmal nicht danach aussieht, dass man Gott hier finden könnte. Wer sich an solche Orte begibt, setzt sich aus – dem Unverständnis seiner Umgebung genauso wie den inneren und äußeren Zuständen der Menschen, die an diesen Orten aufzufinden sind.“ Für Gemeinschaften, die sich für den diakonischen Auftrag der Kirche einsetzen, entscheide sich die weitere Entwicklung nicht zuletzt auch daran, ob es deren Mitgliedern gelinge, ihre Existenz, ihre Arbeits- und Lebenszeit, ihre Verwurzelung in Gott, ihren Glaubensmut, ihre Hoffnungskraft und Hingabefähigkeit einzusetzen, um Menschen nahe zu sein. Hier schließe sich wieder der Kreis zur Krippe. „Mit dem Kind, das Jesus als Vorbild für alle hinstellt, die ihr Menschsein nach seinen Worten ausrichten wollen, engt Jesus nicht etwa die Perspektive auf eine frühe Phase des Menschen ein, sondern weitet sie auf die unendlichen Möglichkeiten hin, die im Kind noch offen angelegt sind.“

(0318/0055; E-Mail voraus)

Hinweis für Redaktionen: Foto abrufbar im Internet